活動報告

活動報告

2025年4月3日

令和6年度武夫原会チャレンジ支援事業の実施報告

武夫原会チャレンジ支援事業は、熊本大学文学部・法学部の「50周年記念基金」事業の一環として、文学部、法学部、大学院社会文化科学教育部の学生・院生の意欲的な計画を経済的に支援する趣旨で、令和6年度より開始されたものです。

令和6年7月に事業を公募し、審査の結果3件の事業が採択され、各事業30万円が支給されました。

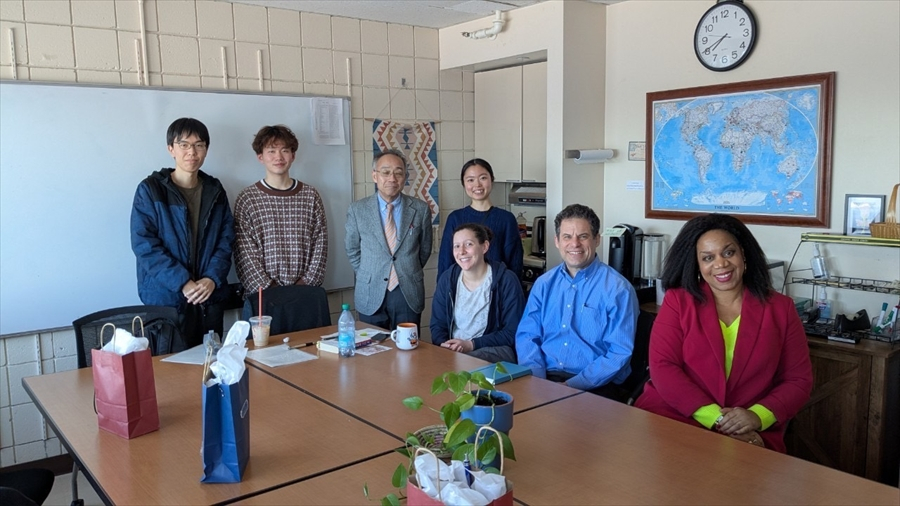

各事業終了後、令和7年3月24日事業報告会が開催され、各事業の実施概要、意義や結果、今後の課題や展望などが報告されました(報告内容は下表の通り)。

報告会では、深町会長や村田顧問から、学生時代のこうした経験はきわめて貴重であり、ぜひ今後の活動に役立ててほしいとの激励が寄せられました。

令和6年7月に事業を公募し、審査の結果3件の事業が採択され、各事業30万円が支給されました。

各事業終了後、令和7年3月24日事業報告会が開催され、各事業の実施概要、意義や結果、今後の課題や展望などが報告されました(報告内容は下表の通り)。

| 事業名 | 事業実績等 |

|---|---|

|

① 東南アジアでのグローバル化

(法学部2名)

|

|

|

② アメリカ西海岸から学ぶ持続可能な日本社会

(法学部2名)

|

|

|

③ エネルギーをめぐる『自治』のあり方を考える ─原発を住民投票でとめた『公営』の電気事業者、SMUDについて学ぶ─

(大学院1名)

|

|

〔広報担当:坂田・澁谷〕