関西武夫原会

|活動報告|2022年7月13日更新

令和4年6月13日六甲カントリー倶楽部にて第60回記念コンペが開催されました。

当日は晴天に恵まれ、12名の参加です。

今回は記念コンペということもあり、従来のハンデイ方式ではなくダブルペリア方式にて実施することになりました。

60回も継続して実施されているということは、この会自体の還暦大会という意味でもあります。

また参加者の方みなさんが元気一杯なところも魅力です。

新たな会員のご参加をお待ちいたしております。

当日は晴天に恵まれ、12名の参加です。

今回は記念コンペということもあり、従来のハンデイ方式ではなくダブルペリア方式にて実施することになりました。

60回も継続して実施されているということは、この会自体の還暦大会という意味でもあります。

また参加者の方みなさんが元気一杯なところも魅力です。

新たな会員のご参加をお待ちいたしております。

|投稿記事|2022年7月4日更新

初めまして。この度、熊本大学関西武夫原会に入会致しました

平成26年度・法学部卒の石川天志(いしかわ ひろし)と申します。

現在、野村證券株式会社という証券会社で主に法人様の担当として業務に励んでおります。

出身は福岡県八女市星野村という片田舎で、高校まで福岡におりました。

出身は福岡県八女市星野村という片田舎で、高校まで福岡におりました。

母方の実家が山鹿市で、小さな頃にはよくグリーンランドに遊びに行っておりました。

大学時代には剣道に打ち込み、4年次に主将として全国大会に出場できたことが一番の思い出です。

また黒髪の学生寮で4年間過ごし、学部や学年を越えた交流の中で本当にたくさんのことを学ばせて頂いた日々でした。

今まで九州と関東にしか所縁がなく、大変心細く思っておりましたが

このような会に参加させていただくことを大変嬉しく思っております。

若輩者ではございますが、宜しくお願い申し上げます。

平成26年度・法学部卒の石川天志(いしかわ ひろし)と申します。

現在、野村證券株式会社という証券会社で主に法人様の担当として業務に励んでおります。

出身は福岡県八女市星野村という片田舎で、高校まで福岡におりました。

出身は福岡県八女市星野村という片田舎で、高校まで福岡におりました。母方の実家が山鹿市で、小さな頃にはよくグリーンランドに遊びに行っておりました。

大学時代には剣道に打ち込み、4年次に主将として全国大会に出場できたことが一番の思い出です。

また黒髪の学生寮で4年間過ごし、学部や学年を越えた交流の中で本当にたくさんのことを学ばせて頂いた日々でした。

今まで九州と関東にしか所縁がなく、大変心細く思っておりましたが

このような会に参加させていただくことを大変嬉しく思っております。

若輩者ではございますが、宜しくお願い申し上げます。

|投稿記事|2022年6月1日更新

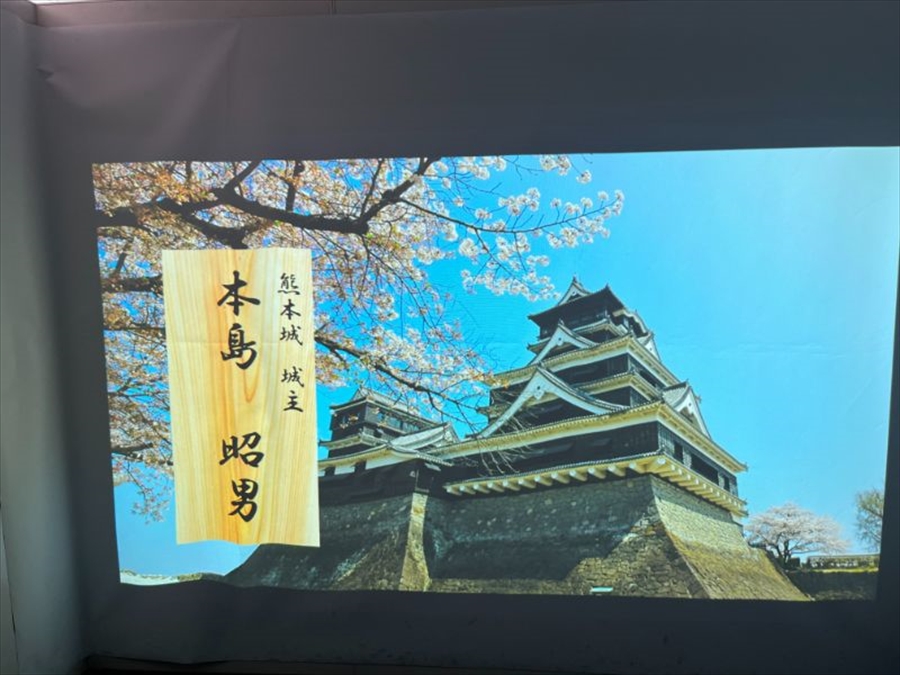

第16回(昭和43年卒)顧問 本島 昭男

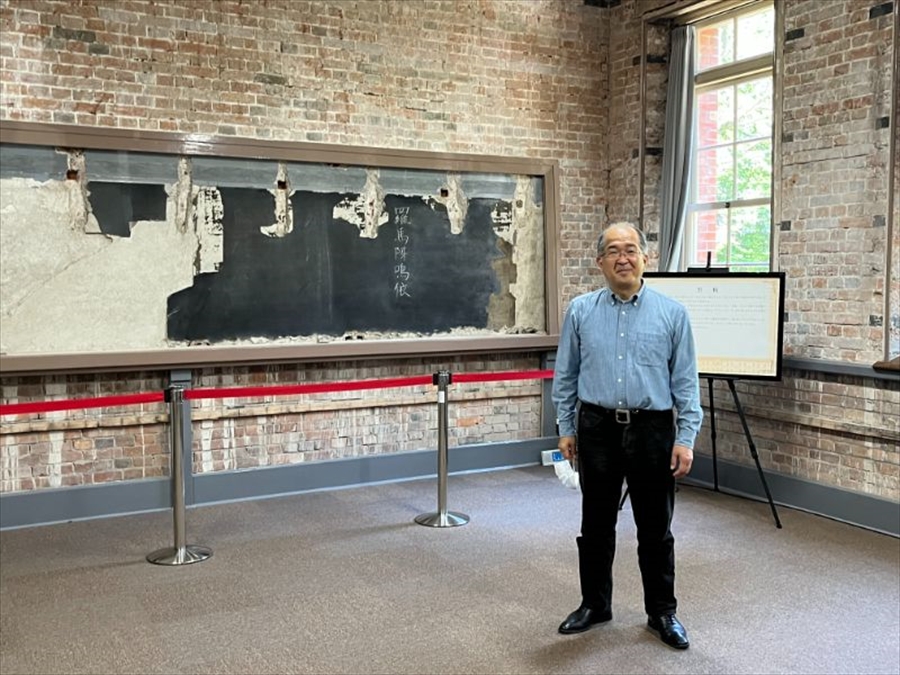

2022年5月18日(水)、熊本大学五高記念館(本館)の一般公開が始まったのを機に3年ぶりに熊本を訪れました。

2022年5月18日(水)、熊本大学五高記念館(本館)の一般公開が始まったのを機に3年ぶりに熊本を訪れました。久しぶりに訪れる熊本大学は赤レンガの赤門と平成28年の熊本地震から見事に復旧した五高記念館が迎えてくれました。

まず、水元文学部部長と教育研究支援部・松村副課長にご案内いただき小川久雄熊本大学学長にお会いしました。学長は長年、国立循環器病研究センターにおられましたので関西に思い入れが深く、関西の会には是非行きたいと強く言っておられました。

まず、水元文学部部長と教育研究支援部・松村副課長にご案内いただき小川久雄熊本大学学長にお会いしました。学長は長年、国立循環器病研究センターにおられましたので関西に思い入れが深く、関西の会には是非行きたいと強く言っておられました。今年は9月10日(土)関西武夫原会、11月26日(土)関西連合同窓会の総会・懇親会が予定されており、関西でお会いできるのが楽しみです。

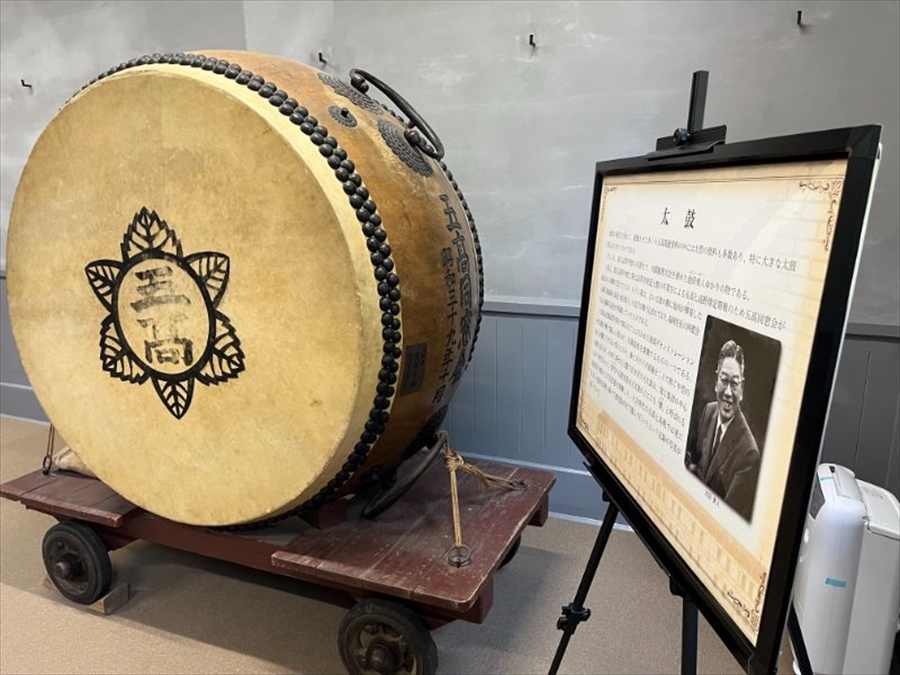

次に水元学部長に公開された五高記念館の内部を案内していただき第五高等学校の歴史・教育・学校生活・卒業生についての資料などを見ていきましたが復元教室や2階への階段、池田勇人元総理寄贈の太鼓など興味を引かれました。そのほか、内部の資料等の復旧はまだまだ時間がかかりそうですが、建物の雄姿を目にしたことで大変うれしく感動しました。

五高記念館は同じ年に建てられた化学実験場、表門の赤門や設計図と共に国の重要文化財に指定されています。私達もこの赤レンガの建物で実際に授業を受けたことが思い出されます。

法学部・文学部棟の2階には「武夫原サロン」があります。サロンの入り口にはちゃんと「関西に住むなら そうだ!同窓会へ入ろう!」と学生に呼かけるポスターが貼られていましたので、私も事務の方に関西武夫原会のホームページを見ていただき関西武夫原会を大いにPRしてきました。

最終日は熊本のシンボル熊本城の天守閣の内部が公開されましたので見てきました。エレベーターで最上階まで行けるようになっていましたので誰でも天守に登れるのでとても良いことだと思いました。しかし、建物は復旧しましたが石垣等はあと20年要するとのことですので一口城主になると個人でも熊本城の復興に役立つことが実感できます。

熊本には高校の同級生が社長をしている会社に仕事で行ったのですが、以前、熊本県大阪事務所におられた法文学部出身の㈱くまもとDMC磯田社長と会うことができ、そこには熊本大学に勤務していた兄の息子(甥)が元気に働いていました。色々と話をしていくと不思議と5縁(血縁・地縁・学縁・社縁・趣縁)で繋がっていることが今さらのように実感できると同時に驚きでもありました。

熊本には高校の同級生が社長をしている会社に仕事で行ったのですが、以前、熊本県大阪事務所におられた法文学部出身の㈱くまもとDMC磯田社長と会うことができ、そこには熊本大学に勤務していた兄の息子(甥)が元気に働いていました。色々と話をしていくと不思議と5縁(血縁・地縁・学縁・社縁・趣縁)で繋がっていることが今さらのように実感できると同時に驚きでもありました。皆様も熊本に行く機会があったら是非、復旧し、一般公開なった赤レンガの五高記念館を楽しみながらご縁(5縁)を繋いでいきましょう!

|投稿記事|2022年4月20日更新

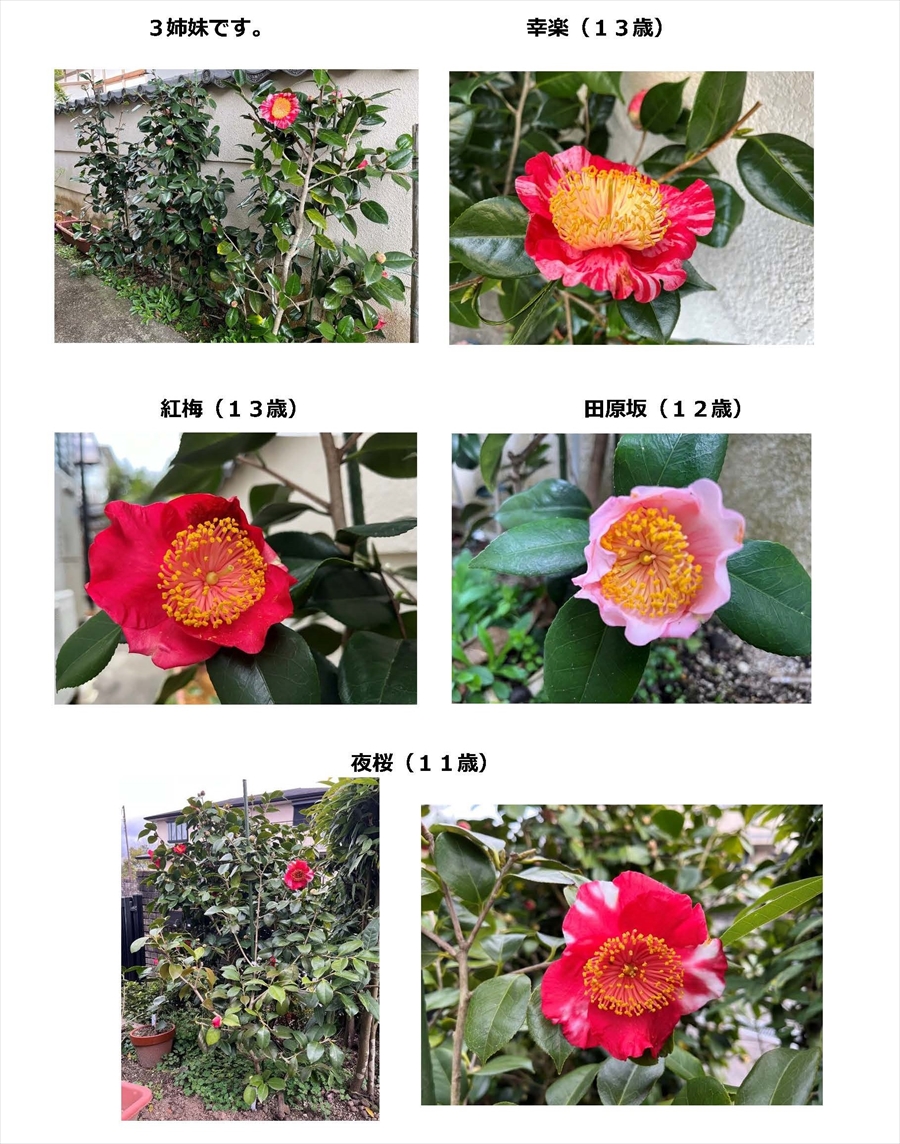

16回(昭和43年卒)本島 昭男

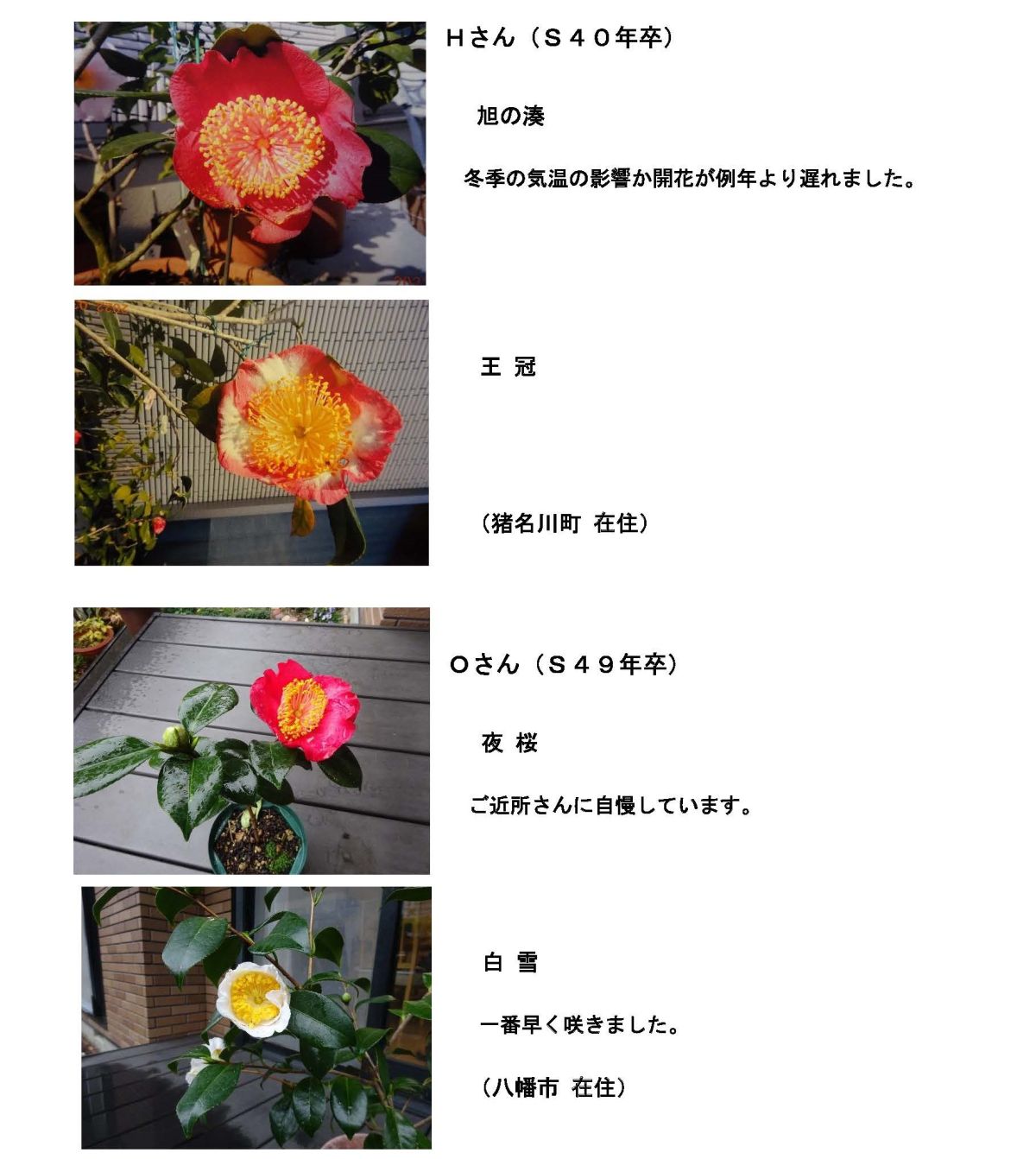

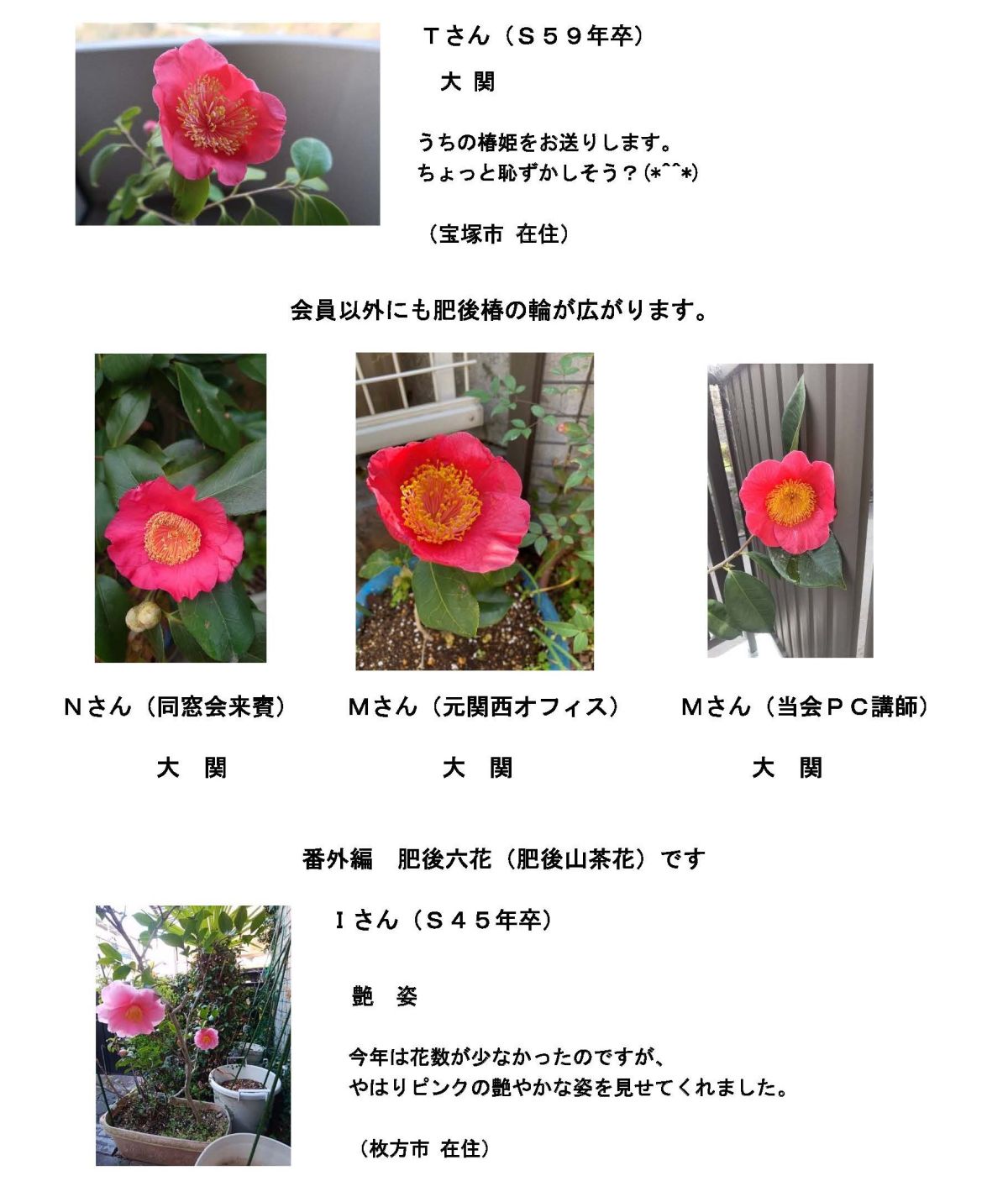

肥後椿は、門外不出の花として肥後藩で栽培されてきた肥後六花の一つで20年前から頂いたのを挿し木して増やして育てています。

我が家では、現在、6種類の品種の肥後椿を育てています。寒さに耐えて春には故郷の花を咲かしてくれます。玄関横の肥後椿は2メート近くに達し、3月から4月にかけて共に遊んでいます。

皆様も肥後椿を自宅で楽しんでみませんか!

|活動報告|2022年4月1日更新

令和4年3月28日(月)六甲カントリー俱楽部に於いて59回武夫原ゴルフ会定例コンペが開催されました。

当日はやや曇りがちで、風が吹くと少し肌寒さも感じられるような天候でしたが、会員のみなさんは元気一杯のプレイを楽しみました。

優勝されたKさんは副賞の神戸牛を手にホクホク顔でしたし、3位入賞者は心境著しい女性会員の方でした。

次回のコンペ【6月13日(月)予定】は第60回という節目の大会となります。多くの皆様のご参加をお待ち致しております。

当日はやや曇りがちで、風が吹くと少し肌寒さも感じられるような天候でしたが、会員のみなさんは元気一杯のプレイを楽しみました。

優勝されたKさんは副賞の神戸牛を手にホクホク顔でしたし、3位入賞者は心境著しい女性会員の方でした。

次回のコンペ【6月13日(月)予定】は第60回という節目の大会となります。多くの皆様のご参加をお待ち致しております。

連絡先 松田 亨(54年卒)

携帯090-3825-8513

携帯090-3825-8513